寝ている時に最も多い「こむらがえり」の実態とは?!

突然足がピーンと固まって痛みに襲われる“こむらがえり”。ふくらはぎ= 腓(こむら) に起こることが多いことからそう呼ばれますが、加えて足裏や足の指、太ももにも起こる“足のつり”は、経験したことがある方も多いはず。運動中や疲れた時に起こりやすいのはもちろんですが、実は日常的な動作をしている時や、就寝中に最も多く起こるという調査結果も※。そうなると、いつ起こるか分からず不安になりますが、足がつる理由を知れば、とるべき対策は見えてくるはず。そこで今回は “足がつる”原因から対策、予防法を学術担当と企画担当に聞きました。

※ 直近1年以内に足のつり(こむらがえり)に薬を服用した20-69歳男女、n=209、2015年11月 ロート調べ

この人に話を聞きました

学術担当 ロートネーム:カーリー

運動し過ぎても運動不足でも起こる“足のつり”

-そもそも“足がつる”って、どういう状態?

私たちが身体を動かす時は、自らの意思で筋肉を伸び縮みさせていますが、“足がつる”時は、意思とは関係なく筋肉が突然ギュッと縮み、固まってしまいます。医学的には「有痛性筋痙攣(けいれん)」といわれるように、筋肉が過度に収縮して痙攣している状態です。

-筋肉の収縮は日常的なことなのに、痛いのはなぜ?

確かに筋肉の収縮は日常的なことですが、こむらがえりは自分の意思ではコントロールできないほど過剰な収縮が続くことで起こります。日常的に起こっている収縮よりも運動神経が強く興奮している状態が続くために、痛みを感じると考えられます。

-どうして足はつるの?足がつる原因は?

実は詳細なメカニズムは分かっていないのですが、筋肉疲労が大きな一因のようです。ほかに、筋肉の動きや神経伝達に関係するカルシウムやマグネシウムなどのミネラルのバランス異常、冷え、脱水、妊娠、薬剤の影響、さらには加齢などが原因と言われています。

若い時は過度に運動した時に筋肉疲労が起こりますが、年齢を重ねて筋肉が減ると、日常の動作やいつもと違う動きをしただけで負担がかかり、筋肉疲労を起こしやすくなります。さらに、血液は心臓から押し出され、手足などの末梢にまで届いた後は、筋肉が伸び縮みして動くことによって全身に押し戻されますが、筋肉量が少ないと押し戻す力が弱くなり、血行不良に。すると、冷えやすくなるうえ、筋肉の疲労物質がスムーズに排出されずに蓄積し、足がつりやすくなってしまうのです。

運動中より日常生活で起こりやすい?!

-最近、寝ている時に足がつることが増えたのですが…

「就寝中にいきなり足がつって、痛みで目が覚めた」というトラブルを経験した方もいるのではないでしょうか?ロート製薬で実態について調べたところ、1年以内に「足のつり」を経験したことがあるという人は50.8%で、2人に1人の割合※であることが分かりました。さらに、週1回以上発症する人は14.8%※で、慢性的な悩みとなっているようです。

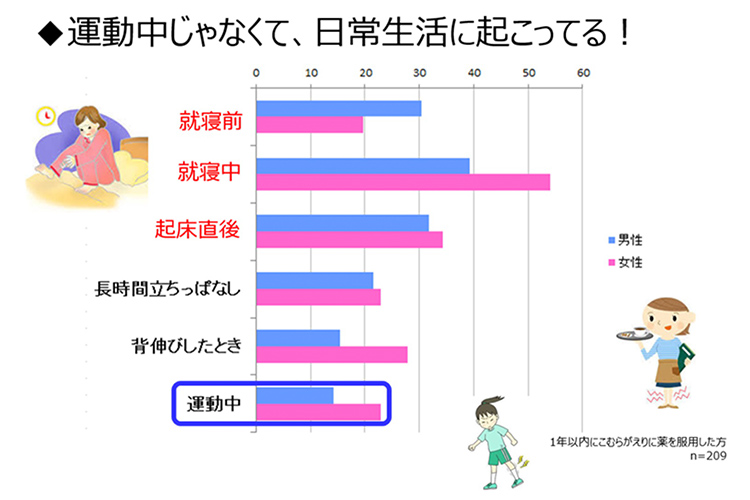

以下のグラフは、「あなたが日頃『足のつり(こむらがえり)』の症状が出るのは、どのような時ですか?」との質問への回答結果ですが、「長時間立ちっぱなし」や「運動中」よりも、「就寝中」や就寝前後が多く、女性に至っては、50%以上の人が「就寝中」という結果に。

※ 直近1年以内に足のつり(こむらがえり)に薬を服用した20-69歳男女に「あなたが日頃『足のつり(こむらがえり)』の症状が出るのは、どのような時ですか?」と質問。n=209、2015年11月 ロート調べ

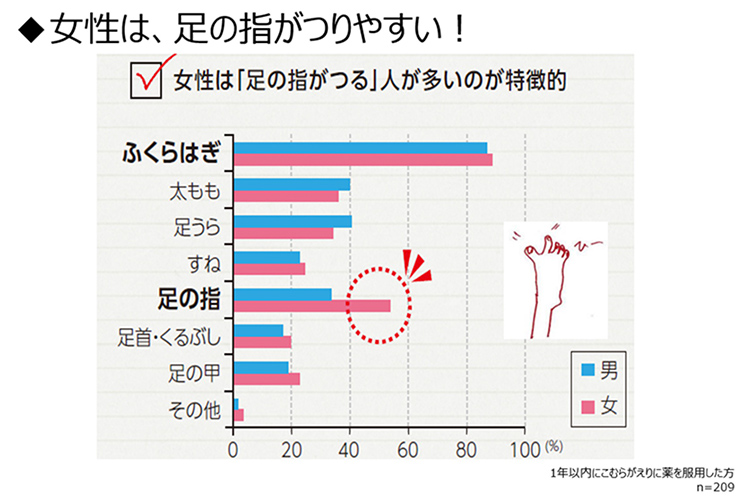

さらに、「あなたが日頃『足のつり(こむらがえり)』の症状が出るのは、具体的にどの部位ですか?」との質問への回答は、以下のグラフをみると「ふくらはぎ」が80%以上と大半で、これは男女ともに変わりはありません。ところが、次に多い「足の指」は、男性に比べて女性は2倍近くの頻度で起こっています。このように、実は女性は「足の指」がつる人が多いのが特徴です。

※直近1年以内に足のつり(こむらがえり)に薬を服用した20-69歳男女に「あなたが日頃『足のつり(こむらがえり)』の症状が出るのは、具体的にどの部位ですか?」と質問。n=209、2015年11月 ロート調べ

就寝中に足がつりやすい3つの理由

-どうして就寝中に起こるのですか?

就寝中に足がつりやすいのは、3つの要因が関係すると言われています。

①就寝中の体勢

多くの人は寝ている時、足の爪先が外側へ開き、やや足が伸びた状態になりがち。そうすると、ふくらはぎが縮んだ状態になるため、つりやすくなるのです。

②筋肉の働きの低下

筋肉にはもともと伸び過ぎ・縮み過ぎを制止するセンサーのような機能が備わっています。ところが、就寝中はその機能が低下。寝がえりをうったり足を動かしたりといった、ちょっとした刺激がきっかけで誤作動を起こし、異常な筋肉収縮を起こしやすくなります。

③血流低下

一般的に就寝中は体温が下がり、日中より血流も低下しますが、冷えやすい人はより血流が滞りがちに。すると、➁で挙げた筋肉のセンサー機能がさらに低下して、つりやすくなってしまいます。

上記以外にも、就寝中は汗をかきやすいので、脱水や汗と一緒にミネラルが流出してミネラル不足になることも一因と言われています。

足がつった時に、するべきこと&してはいけないこと

-足がつった時の正しい対処法とは?

突然足がつると痛くて慌ててしまいますが、ゆっくり筋肉を伸ばすうちに少しずつ痛みが治まってきます。ふくらはぎが痛い場合は、痛いほうの足を伸ばして座り、つま先をつかんで、すねへ引き寄せるように引っ張り、アキレス腱を伸ばしましょう。この方法は、痛い時だけでなく、予防にもなります。足裏や足の指などが痛い場合も、つっている部分をゆっくりほぐし、伸ばしましょう。

この時に注意していただきたいのが、焦って力を入れすぎないこと。力ずくで筋肉を伸ばそうとすると、ひどい場合は筋線維が断裂して痛みが残ってしまうこともあります。“慌てずゆっくり”を心がけてください。

それでも効果がない場合は、痛い部分をさすったり、優しくほぐすようにマッサージしてみましょう。足湯やホットタオルで温めて血行を促すのも効果的です。特に就寝中によく足がつる人は、枕元に常備薬を置いておくと安心です。

“足のつり”に古くから使われている漢方薬

-ロート製薬の漢方薬「ツラレス」って?

漢方のなかでも、筋肉の収縮によっておこる痛みに対して使われる漢方処方の「芍薬甘草湯」は、芍薬と甘草の2つの生薬からなる漢方薬です。この「芍薬甘草湯」エキスを有効成分とした「ツラレス」シリーズは、飲みやすい錠剤タイプと、水なしで飲めるゼリータイプがあります。

実はもともと「ツラレス」シリーズは錠剤だけだったのですが、お客様の声を元にゼリータイプを追加しました。錠剤をご使用の方は症状が頻繁に起こる方が多く、「つらいトラブルでお悩みの方に、もっと楽に、便利にご使用いただける方法はないか」。そう考えて開発したゼリータイプは、スティック包装でこぼさず服用しやすいことと、飲みやすいウメ味で後味の良さがご好評をいただいています。登山やハイキングなど、外出時の持ち運びにも便利です。

ツラレスシリーズ

左から

販売名:ツラレス第2類医薬品

次の量を1日2~3回 水またはお湯で服用すること

| 年齢 |

1回量 |

| 成人(15才以上) |

4錠 |

| 7才以上15才未満 |

2錠 |

| 7才未満 |

服用しないこと |

販売名:ツラレスSPゼリー第2類医薬品

次の量を食前又は食間に、口の中でゼリーをくずして服用してください

※食間とは食後2~3時間をさす

| 年齢 |

1回量 |

1日服用回数 |

| 成人(15才以上) |

1包 |

2回 |

| 15才未満 |

服用しないこと |

・「ツラレス」について詳しく知りたい方はこちら

-予防することはできますか?

足がつる原因やその理由を考えると、注意すべきことがいくつも見えてきます。最近よく足がつると感じる方は、以下にご紹介した中で、できそうなことから始めてみましょう。

食事

- ・ミネラルが不足しないように、カルシウム豊富な乳製品や小魚、大豆製品、マグネシウム豊富なほうれん草やナッツ類、豆類、海藻類を積極的に摂るように心がけましょう。

- ・飲酒の際は、アルコールの分解時にミネラルが消費され、ミネラル不足になりがちなので、枝豆やナッツ類、スルメなど、ミネラル豊富なおつまみを選ぶのがオススメです。

- ・特に就寝中に足がつりやすい人は、脱水症状になるのを防ぐために、寝る前のコーヒーや飲酒を避けましょう。

運動

- ・筋肉量の減少を防ぐために、日頃から適度な運動を心がけましょう。

- ・運動習慣にあわせて、ふくらはぎの裏側と、太ももの裏側の筋肉のストレッチを。就寝中に足がつりやすい人は、寝る前の習慣にするのもいいですね。対処法でご紹介した、つま先を引っ張る方法でもストレッチができます。

その他

- ・身体はもちろん、特に足の冷えは大敵なので、お風呂や足湯でしっかり温め、血行を高めましょう。

- ・持病の治療のために使用している薬剤が影響している場合もあるので、気になる場合はかかりつけ医に相談してください。

予防対策は、すぐに始められて健康的な習慣として続けやすいことばかり。年齢を重ねるほど足がつりやすく、夜中に起こることも増えがちですが、まずは適度な運動やストレッチ、冷え・脱水予防を心がけるだけで、起こりにくくすることができます。それでも頻繁に起こる場合は、何らかの病気が影響しているかもしれませんので、医療機関で相談してください。