その不調、気象が原因!? 気象病の二大症状、頭痛とめまい

頭痛やめまい、関節痛、気分の落ち込み……。ごく身近にあるこれらの不調。改善方法がわからず、長年悩まされているという人も多いようです。実は、その不調の原因は、“気象の変化”の可能性があります。

気温や気圧、湿度など気象の変化によって起こる不調は“気象病”と呼ばれ、近年認知されるようになってきました。

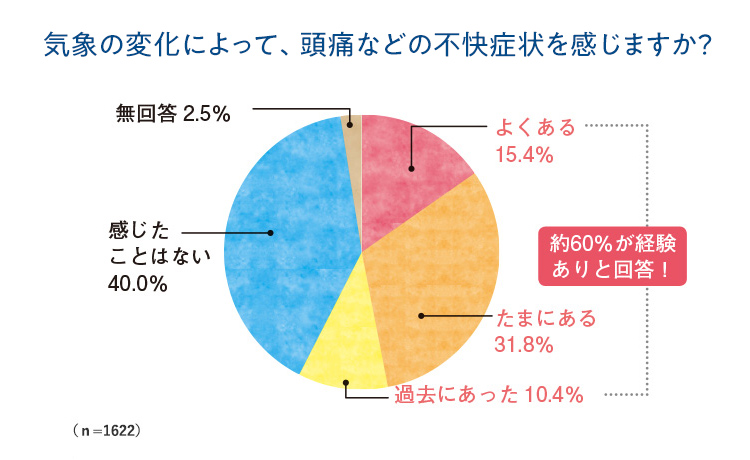

ロート製薬が実施したアンケートでは、約60%の人が気象変化による不調を「感じたことがある」と回答。頭痛とめまいが症状として多く、「雨が降ると頭が痛くなる」「春になると毎年めまいに悩まされる」などの声が寄せられました。

なぜ、気象変化によって不調が起こるのか、不調を予防する方法はあるのか、気象病に詳しい先生に、漢方医学の視点から解説していただきます。

私が解説します!

大阪医科薬科大学 健康科学クリニック 名誉所長

後山尚久先生

大阪医科大学卒業。大阪医科大学産婦人科助教授、藍野学院短期大学教授、大阪医科大学健康科学クリニック教授などを経て、2020年より現職。漢方医学をベースに、女性のさまざまな悩みに応える。著書に『更年期 からだと心の変化で悩む人に』(NHK 出版)などがある

体調を正常に保つ働きが、過剰になることが原因

気象病が起こる理由は、ひと言で表すと“自律神経の失調”です。

自律神経は、体調を正常に保つために、呼吸、血液循環、消化、体温調整をはじめ、さまざまな機能をコントロールしている神経。例えば、暑いと感じたときには汗をかき、冷えたときには、顔などがカーっと熱くなることがあります。これが、自律神経の働き。暑さや寒さに身体を順応させるために、体温調整をしています。

気象病は、気温や気圧など気象全般の変化に自律神経が敏感に反応して、鋭敏に動いてしまうことで起こるのです。簡単に言えば、自律神経の働きが“行き過ぎてしまう”わけです。

年齢や性別に関係なく気象病は起こりますが、特に悩まされているのは月経のある女性。ホルモンバランスの変化に対応するためにも自律神経が働いているからです。

月経周期はさまざまなホルモンで調整され、約1か月の間にバランスが変化。そのホルモンバランスの変化に、気象の変化が加わることで、自律神経の働きが過剰になってしまうのです。更年期の女性も、ホルモンバランスが乱れやすくなるため、気象病が起こりやすくなります。

また、その人の気質にも関係があると考えられます。小さなことが気になる人や、精神的なストレスを受けると、湿疹など、身体に変化が現れる人も気象病になりやすいと言えます。

頭痛は多くが【水毒】。めまいは、原因が複雑

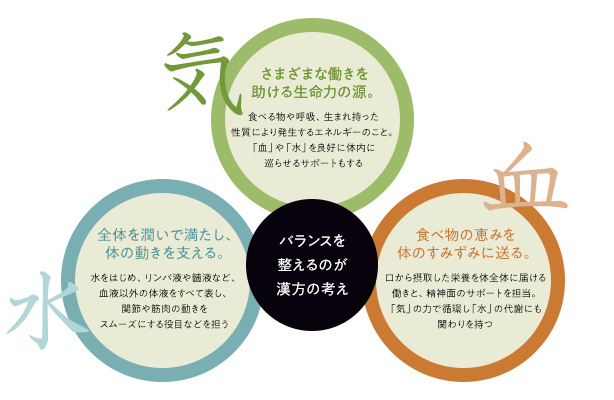

漢方医学は、

【気/き】(精神的なもの)

【血/けつ】(血液循環など)

【水/すい】(体液循環など)

が、身体を支える3つの柱としています。

気象病は、【気】【血】【水】のいずれの異常でも起きますが、気象病の二大症状とも言える頭痛とめまいは、多くが【水毒/すいどく】だと考えます。

【水毒】というのは、汗やリンパ液など体液の循環が悪くなった状態のこと。

自律神経が乱れて、余分な水分が排出されず、体内に溜まってしまうことで表れるのです。

湿度が高く汗をかきにくくなる梅雨は、頭痛が起きやすい時期。血液に水分が溜まって血管が拡張し、神経が圧迫されて痛みが起こるわけです。

めまいは多くが水毒ではありますが、ちょっと厄介。【気】【血】【水】のどれもが関係するのです。三半規管など“平衡感覚のセンサー”がある内耳(耳の奥にある器官)の、リンパ液の流れが滞っていることもありますし、血のめぐりが悪い場合も。また、【気】が弱くなって【血】が滞るということもあります。

気象変化による、頭痛とめまいの特徴

頭痛、めまいにはさまざまなタイプがありますが、気象変化によって起こるものは、それぞれ特徴があります。

頭痛で最も多いのは、ズキン、ズキンと脈打つように痛む片頭痛。名前の通り片側だけが痛むことがほとんどですが、両側が痛むこともあります。

中には、頭がぎゅーっと締め付けられるように痛む、緊張型頭痛が起こる人もいます。これは、血管が拡張して起こるものではなく、後頭部や首の後ろ側の筋肉が収縮することで起こるもの。血管に影響が出る人、筋肉に影響が出る人、人によって反応が違いますが、気象変化による頭痛は、このふたつのタイプが多いと考えられます。

めまいは、地面が揺れているように感じるのが特徴。乗り物酔いに似ていると言われることもあります。また、雲の上を歩いているようにふわふわする、というめまいもあります。めまいが続くことで気分が悪くなり、吐き気や耳鳴りまで表れる人もいます。めまいといえば、メニエール病が有名ですが、ぐるぐると回転するように感じたり、立っていられないほど激しく感じたりするのが特徴で、これは気象変化によって起こることはありません。

効果的な漢方薬や、症状を抑える薬は!?

気象変化によって起こる、頭痛とめまいの助けになる漢方薬をご紹介しましょう。

頭痛は、多くが水毒ですから、体内の水分バランスを整えるお薬【五苓散/ごれいさん】が代表的なものになります。片頭痛にも緊張型頭痛にも効果があります。痛みが表れてから服用してもよいですし、『明日は雨が降る。頭が痛くなりそう』と感じたときに、服用しておくのもいいですよ。

めまいは、【気】【血】【水】のどれもが原因になりますから、まずそれを調べる必要があります。漢方外来を受診し、自分に合うものを処方してもらいましょう。近くに漢方外来がない場合は、薬局で薬剤師に相談する方法もあります。気象変化によるめまいに効く代表的なお薬は五苓散のほかに、【苓桂朮甘湯/りょうけいじゅっかんとう】【桂枝茯苓丸/けいしぶくりょうがん】があります。

つらい症状をすぐに抑えたいときは、市販薬も有効です。頭痛は鎮痛薬、めまいは乗り物酔い止め薬の服用を。ただ、めまいは、大きな病気が隠れている場合もありますから、一度は耳鼻科を受診するほうがいいでしょう。

不快な症状を出さないための予防法

自分でコントロールできない気象によって起こるのが、気象病の厄介なところ。治したいと誰もが願っているとは思いますが、残念ながら、気象病を根本から治すことはできません。ただ、頭痛やめまいなど、不快な症状を出さないようにすることはできます。

方法は、自律神経を鍛えておくこと。そうすることで、身体が、天気、気圧、気温などの変化に対応しやすくなると言えます。

鍛えるには、運動がいいでしょう。激しい運動ではなく、少し早く歩く、軽いストレッチなどじんわりと汗をかくようなもので十分。汗をかくことで、水分を溜め込みにくい身体づくりに役立ちます。

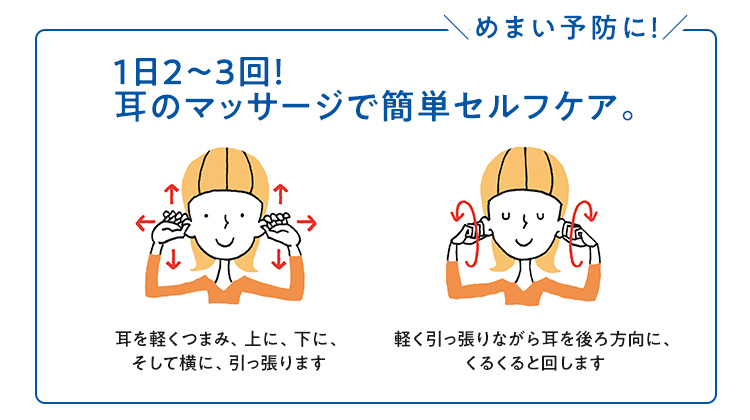

めまいの予防になるマッサージもあります。耳を軽くつまんで、上下・横にひっぱる、くるくる回す、というもの。血流がよくなり、“平衡感覚のセンサー”が過剰に反応するのを防ぐことができます。耳が温かくなるまで、1日2~3回を目安にやってみてください。

漢方医学では、不調を出さないために睡眠と食養生も必要だと言われています。ぐっすり眠る、栄養バランスの整った食事を摂ることも心がけましょう。

気象病は、自律神経の“感じやすさ”で起こるもの。その人の個性だと、長年多くの患者さんを診てきて、そう感じています。雨が降ると頭が痛くなる、季節の変わり目にめまいが起こるなど、症状が表れるタイミングを知っておけば、早めに対処法を考えることもできます。辛い症状を出さないよう予防に取り組みながら、気象病と上手につき合っていきましょう。

関連記事

・その不調、気象が原因!? Vol.2、冬に多くなる、気分の落ち込み

・その不調、気象が原因!? Vol.3 膝や腰、手指などに表れる関節痛