頻尿やちょい漏れ…尿のお悩み相談室 第1弾 〜排尿トラブルと原因編〜

最近では、「ちょい漏れ」や「過活動膀胱」という言葉をよく耳にするようになり、おしっこ(排尿)トラブルが特別なことではないと知られるようになってきました。とはいえ、いざ自分に起こると人には相談しにくく、気になりつつも放置している人が多いのではないでしょうか。でも、おしっこは身体のバロメーターともいうべきもの。頻繁にトイレに行ったり、出しきるまで時間がかかったり、排尿の様子が変わってきたら、それは体調が変わってきたサイン。身体を見つめ直すべき時なのかもしれません。そんな気になる排尿トラブルの原因と対策を、2回に渡ってご紹介します。

関連記事

・頻尿やちょい漏れ…尿のお悩み相談室 第2弾〜改善ケア編〜

「歳だから」でごまかせない、尿の変化にご用心

「回数が増えた」、「キレが悪い」など、病院に行くほどではないけれど、なんとなく排尿の様子が以前と違うと気になっている人は意外と多いようです。ロート製薬が20~70代の男女139人(男性72人・女性67人)におしっこについて行ったアンケートでも、多くの方にお悩みがあることがわかりました。中でも多かったのが、おしっこにかかる時間、トイレの回数、突然の尿意、そして“ちょい漏れ”といったお悩み。「歳をとればそんなもの」とあきらめている方も、膀胱だけの問題ではないと聞くと、ほってはおけませんよね。「たかがおしっこ」とあなどれない排尿トラブルについて、専門医の先生にお話しを伺いました。

教えてくださったのは、

順天堂大学 大学院医学研究科 泌尿器外科学教授

医学部 泌尿器科学講座教授

堀江重郎先生

医学博士。東京大学医学部卒業。日米の医師免許を取得し、アメリカで腎臓学の研さんを積む。国立がんセンター中央病院、帝京大学医学部主任教授を経て、2012年より現職。日本抗加齢医学会理事長。日本Men’s Health医学会理事長。『寿命の9割は「尿」で決まる』(SB新書)など著書多数

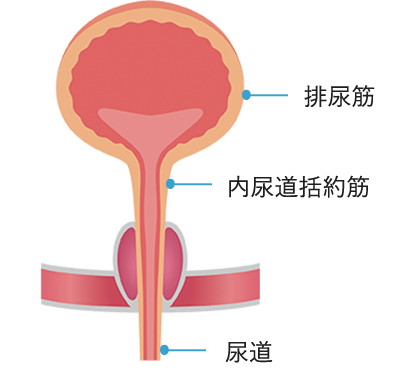

おしっこは絶妙な筋肉の連携によって完成する

排尿トラブルについて説明する前に、まず私たちがどのようにして排尿しているかをおさらいしましょう。

ご存知のように、尿は貯水タンクの役割を持つ膀胱に溜まります。人間は平均的に300~400mlの尿を溜めることができますが、150~200mlほど溜まると「もうすぐいっぱいになる」というサインが脳に伝わり、脳から排尿の指令が出されます。すると、それまで伸びていた膀胱の筋肉(排尿筋)が、尿を押し出すようにぎゅっと収縮。逆に、今まできゅっと締まっていた膀胱の出口の筋肉(内尿道括約筋)は、押し出された尿をスムーズに排出できるようにふわっと緩みます。排尿は、こうした膀胱の2つの筋肉の連携プレーによって行われています。

排尿トラブル①時間がかかる

「若い頃に比べて尿の出が悪く、おしっこに時間がかかる」(50代・男性)

「残尿感があり、トイレからすぐに出ることができません」(40代・女性)

「隣に人がいると緊張して、すぐに排尿できない時があります」(30代・男性)

すっきり出しきってる?正常なおしっこは21秒前後

先に、膀胱の2つの筋肉の連携によって排尿が行われると説明しましたが、その連携はいつも上手くいくとは限りません。年齢を重ねるほど上手くいかなくなるのですが、その原因は、加齢によって膀胱の筋肉のしなやかさが失われること。伸び縮みがしなやかなゴム風船のようだった膀胱が、硬い紙風船のように伸縮性が悪くなるので、尿を溜めておける量が減るだけでなく、尿を押し出す力が弱まることで、出方が悪くなり、出しきるまでに時間がかかってしまうのです。さらに男性は、前立腺が肥大化することで尿道が圧迫されて、尿が出にくくなることもあります。

人間の排尿時間はだいたい8~34秒が正常で、女性は尿道が短いので16秒ぐらいが目安。膀胱を持つのは哺乳類だけですが、ほとんどの動物は排尿時間が約21秒であることを考えても、21秒前後ですっきりと出し切るのがよい排尿と言えます。いつもそれ以上に長くかかるようであれば、膀胱の筋肉のしなやかさが失われているのかもしれません。

排尿トラブル②回数が増えた

「夜中に尿意を感じて目が覚めてしまう。熟睡できない」(30代・女性)

「トイレに行く回数が人より多い気がする。2時間の会議に耐えられない」(30代・女性)

「おしっこが近いので、旅行でとても困る」(60代・女性)

夜中にトイレで起きる人は要注意!生活習慣病が関係しているかも?!

頻尿は血管の硬さが影響

トイレが近い、回数が多いなどのトラブルを指す「頻尿」。一般的に、起きてから寝るまでの間のトイレの回数が8回以上なら頻尿と言えます。この場合も主な原因は、膀胱の筋肉のしなやかさが失われ、十分に尿が溜められなくなることが大きいのですが、気をつけたいのが、しなやかさがなくなる原因です。

筋肉のしなやかさには、血管のしなやかさが関係しています。血管が硬くなると血流が悪くなり、十分な血液が行き渡らなくなることで筋肉が硬くなります。逆に言えば、筋肉の袋のような膀胱がしなやかさを失うのは、血管が硬くなっている可能性が高いということ。つまり、動脈硬化が考えられるのです。

夜間頻尿には生活習慣病の影が・・・?

膀胱は精神的・感情的作用を受けやすい臓器なので、ストレスによって頻尿になることもあるものです。そのため、1日8回以上の排尿があったとしても「正常ではない」とは言い切れませんが、夜中に尿意で目覚めてしまう夜間頻尿は注意が必要。動脈硬化にくわえて、他の生活習慣病も考えられます。

糖尿病の人は、血糖値が高いので血液の浸透圧が高くなり、それを抑えようと細胞中の水分が血液に染み出すことで血流量が増え、尿量も増えていきます。その結果、身体の水分が不足して喉が渇き、水分を摂るという悪循環に。それが就寝中のトイレにつながるのです。

また高血圧は、血管に常に負担がかかっているので血管が硬くなりやすく、膀胱が硬くなることで十分に尿を溜められずに頻繁に尿意を感じてしまいます。

40歳以上の男女で、夜間頻尿がある人は約4,500万人もいると言われていますが、「みんなそうだから」と安心するのは間違い。やはり、夜中に一度も起きないほうが健康です。思い当たる人は、ぜひ一度身体を見直してみてください。

排尿トラブル③突然の尿意

「尿意を我慢できる時間が、極端に短くなった」(50代・男性)

「ガマンできないほどの尿意が突然来ることがある」(30代・女性)

「郵便受けを開ける時に急に尿意が、ということが数回ある」(40代・女性)

突然尿意が沸き起こり我慢できない「過活動膀胱」は40代以上の8人にひとり?!

40代以上の男女の8人にひとり(約820万人)が悩んでいるといわれる過活動膀胱。突然我慢できないほどの強い尿意に襲われるのが代表的な症状で、その半数が漏らしてしまうこともあるようです。これは、膀胱に尿を溜めておく機能に障害が起き、意識しないところで不意に膀胱が収縮したり、尿道を上手く締めることができなくなることが原因です。さらに、尿を十分に溜められないので、頻尿も起こりやすくなります。

このトラブルにも、やはり膀胱の動脈硬化が関係しています。血管が硬くなって血流が低下し、膀胱が硬くなると、膀胱の粘膜が薄くなります。すると、粘膜に張り巡らされた神経に刺激が伝わりやくすなり、小さな刺激で尿意を催したり、水を音を聞く、玄関のドアノブに触れるなど、特定の感覚で条件反射のように尿意が起こるのです。

困ったトラブルですが、この症状に悩む人が増えたことから、最近では治療法も広がり、膀胱の神経過敏を抑える薬にくわえて、電気や磁気による治療法も開発されつつあります。

排尿トラブル④ちょい漏れ

「大笑いした時にちょい漏れ・・・。不安でしようがないです」(20代・女性)

「少し尿が溜まっている時にジャンプしたりすると、尿漏れするようになりました」(30代・女性)

「おしっこをし終わっているのに、パンツについちゃうことがある。加齢が原因?」(30代・男性)

悩んでいるのは女性だけじゃない!男女で違う“ちょい漏れ”の原因

くしゃみをした時や大笑いした時、おしっこが“ちょっとだけ漏れる”という悩みは、男女を問わずよくあるトラブルです。ただし、その理由は女性と男性では異なります。

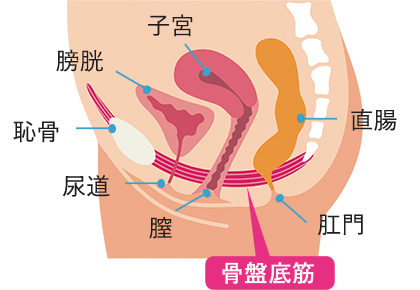

女性は男性よりちょい漏れしやすい!

特に長時間の出産を経験した方に多い、女性の“ちょい漏れ”は、骨盤底筋の衰えによって起こります。骨盤底筋は、尿を止める・出すを調節する尿道括約筋をサポートしていると同時に、子宮や膣ともつながっているため、妊娠・出産で傷つきやすく緩みがち。その筋肉が緩むと、尿道括約筋がグラグラと動き、おしっこを止めておく機能が弱くなるので、刺激を受けると止めきれずに漏れてしまいます。逆に、骨盤底筋がゆるんで支えきれなくなった子宮や膀胱が体外へ出てしまうと、尿道が曲がり、排尿しにくくなることもあります。どちらの症状も治療法が普及しつつあるので、お悩みの方は受診を検討してください。

骨盤底筋とは、その名の通り、骨盤の底にある筋肉のこと。

骨盤内にある膀胱や子宮、直腸の重みを支えると同時に、排せつのコントロールを担っています。

男性のちょい漏れは尿道の長さが関係している?

一方、男性の“ちょい漏れ”は、身体の構造が一因。排尿後にちょっと漏れてしまうのは、上に向けて水を撒いた後のホースを下に向けると、ホース内に残った水が出てくるように、長い尿道に尿が残ってしまうのが大きな原因だと考えられます。尿道を下に向けて排尿したり、排尿後にしっかり尿を切ることが大切です。

今回は、様々なおしっこ=排尿トラブルがどうして起こるのか、お悩みごとにその症状と原因を教えていただきました。ただ“出すだけ”と軽く考えがちな排尿が、筋肉の連携によって成り立っていたり、トラブルの原因に恐ろしい生活習慣病が関係していたり…。「よくあること」と見過ごせない大切な問題であることがわかりました。では、それらの排尿トラブルはどうすれば改善できるのか。第2弾では、その対処法をご紹介します!

・出典元:太陽笑顔fufufu

<関連記事>

・太陽笑顔「fufufu」記事一覧

・頻尿やちょい漏れ…尿のお悩み相談室 第2弾〜改善ケア編〜