夢に向かう子どもたちと支援者の想いをつなぐ「みちのく未来基金」

東日本大震災で親を亡くした子どもたちを支援する奨学金基金「公益財団法人みちのく未来基金」は、2011年に設立されました。ロート製薬を含む4社で運営され、各社から集まったメンバーが子どもたちの継続的なサポートに取り組んでいます。ロート製薬は、基金の発起人である山田邦雄会長が全社員にあてたメールを端緒に、基金設立前から現在に至るまで支援活動に深くかかわってきました。そこで、基金設立の礎となった「震災復興支援室」当時の中心メンバーと、現在の「みちのく未来基金」中心メンバーとして奔走し奮闘を続けている2人の社員に、設立のきっかけから活動の内容、その想いについてのお話を聞きました。

子どもたちに長く寄り添う支援とは?

みちのく未来基金は、ロート製薬、カゴメ、カルビー、エバラ食品工業の4社が運営する、東日本大震災遺児のための奨学基金です。震災で両親、もしくはどちらかの親を亡くした子どもに、大学・短大・専門学校の入学金、授業料の全額(年間上限300万円)を給付するもので、人数に制限はありません。他の奨学金との併用も可能で、給付金の返済も不要です。基金創設以来、全国から寄せられた寄付金の累計は40億円を超え、支援した子どもは7年間で727人(2018年9月時点)にのぼります。この支援は震災時にお腹の中にいた子どもたちが卒業するまでの、約25年にわたる息の長い活動です。

2011年9月21日、「みちのく未来基金」設立の記者発表。

(地域連携室資料2019のP15より)

1999年入社。営業、広告、人事、経営企画などの部門を経て、2011年に「震災復興支援室」のメンバーとして被災地に赴く。みちのく未来基金の設立にあたって、法人化や公益認定の取得に奔走した。

社員有志が手を挙げ「震災復興支援室」が発足

震災当時、私は大阪で勤務していたのですが、刻々と現地の被害状況が報じられる中、「日本はこの先どうなってしまうのだろう?」という不安と、被災地から遠い場所で、被害が広がっていくのを見つめることしかできないもどかしさを感じていました。山田会長からの、震災復興の専任支援チームのメンバーを募るメールを目にしたのはそんな時です。「被災地のために役立てるチャンスがあるなら何でもしたい!」という思いに突き動かされ、後先も考えずに手を挙げていました。

震災発生から約2週間後の2011年3月30日、同じように手を挙げた社員から選ばれた6人が、拠点となる仙台に結集して「震災復興支援室」を発足させたのです。どのメンバーも「会社人である前に、一人の人間として被災地での力になりたい」という強い思いを抱いていました。また、たまたま私たちがメンバーに選ばれましたが、仕事や家族の都合等で現地へ赴けないもどかしさを抱えている社員も多く、そういった社員のみなさん全てが「がんばってこいよ!」と私たちを全面的にサポートしてくれました。メンバーだけでなく、社員全員の想いが込められていた仕事でしたね。

「震災復興支援室」発足時のロート製薬社員6名。

(地域連携室資料2019のP3より)

正確な状況が何ひとつわからない混乱の中、手さぐりで活動をスタート

真の復興は、単に街をきれいにするだけではなく、人が住み続け、子どもを産み育てられる環境があってこそ成し遂げられる。このことを、私たちは1995年に起きた阪神・淡路大震災の経験を通して学びました。美容院や飲食店、介護施設など、人々が利用するさまざまな店や施設があってこそ街は成り立ちます。そして、将来、その担い手となるのが子どもたちです。この考えを基に、私たちが一番に取り組むべきは、被災地の未来を築く、夢を持った子どもたちを応援することだと、メンバー同士の話し合いの中で、自然と活動の方向性が定まっていきました。親を亡くした子どもたちへの支援を柱に、まずは復興の過程で必要となるものの準備をすることになります。

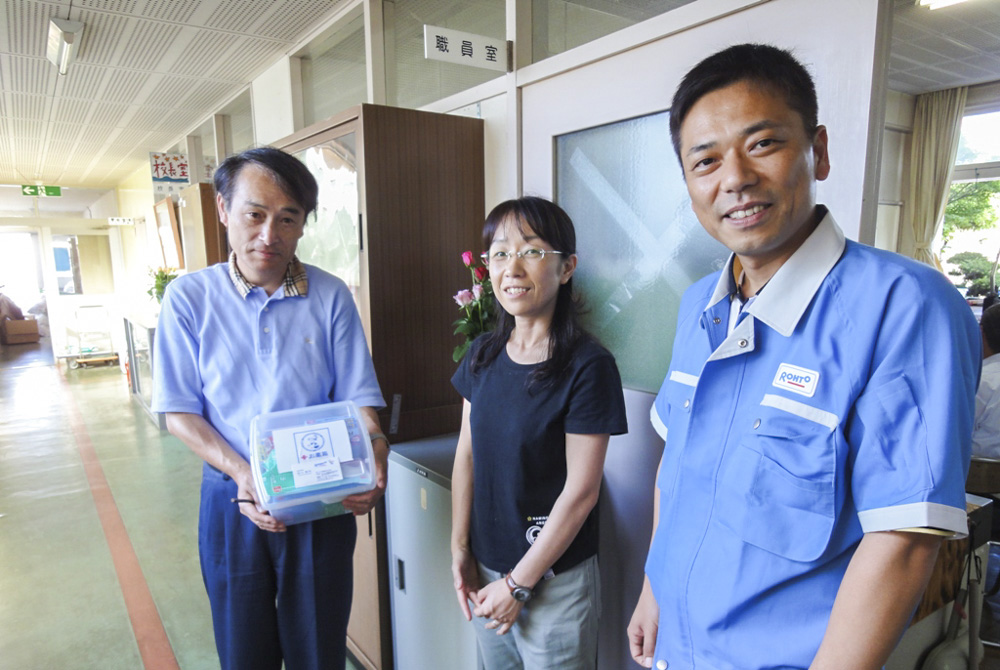

ただ、当時は国も自治体も混乱の真っただ中で、被災状況の把握すら困難を極めました。そこで私たちは地域の小・中学校を一校一校訪問し、不足していた衛生用品や医薬品などの支援物資を渡しながら話をうかがい、状況の把握に努めたのです。

(地域連携室資料2019のP9より)

被災地域の小・中学校約100校に震災後、不足しつつあった衛生用品を中心にした「お薬箱」の提供を実施。

夢をあきらめざるを得ない子どもたちとの出会い

手さぐりの支援活動の中で出会ったのは、家族の面倒をみるため、または親を亡くしたことで進学をあきらめようとしているたくさんの子どもたちです。被災地域では住宅をはじめ、会社や海岸、農地など就業の場も甚大な被害を受けており、収入が途絶えている家庭が少なくありませんでした。就職先が決まっていたにもかかわらず、その会社が被災して就職できなかった子どもたちも大勢いたのです。

調査を進めてみると、高校卒業までは何かしらの支援はあるものの、それ以降の進学や教育をサポートする仕組みがまったくといっていいほどないことがわかりました。奨学金も大半は貸与型で、いずれ返済しなければなりません。「彼らが経済的な不安を感じることなく、将来の夢に向かってのびのびと勉強できる、進学支援の仕組みづくりが必要だ」。その結論に至るまで時間はかかりませんでした。

到底不可能と思われた中、異例の速さで「みちのく未来基金」を設立

「被災し、絶望の淵に立っている子どもたちの進学支援を一刻も早く始めたい」、この想いはロート製薬のみならず、カゴメ、カルビーの2社にも共有され、準備期間4カ月弱という異例の速さで3社による共同運営基金「みちのく未来基金」が設立されました。

ロート製薬の5人を含む8人の事務局メンバーで活動をスタート、2013年からはエバラ食品工業も参画し、以降は各社メンバーが入れ替わりながら運営しています。

「会社(自社)の利益のために」ではなく、「子どもたちのために何ができるか」という目標を持ち、異業種の会社に属するメンバーが同じ価値観を共有できたことは、大変貴重な経験でした。

事務局のメンバーは東北の高校を回って基金の案内をしたり、奨学金の振り込みや寄付金の管理も行います。また、時には親のようにみちのく生(奨学金を受給する子ども)に寄り添い、彼らの成長を見守っています。

子どもたちを支えたい一心で活動してきた私たちですが、彼らに教えられることも少なくありません。「けが人や病人を助けたい」「人が亡くなる瞬間を嫌というほど見てきたから、今度は命が生まれる瞬間に立ち会いたい」といって看護師を目指す子、「亡くなった母親が経営していた美容室を再開したい」と美容専門学校に進学する子。すでに卒業したみちのく生の中には、後輩たちの面倒を積極的に見てくれたり、少額ながら基金に寄付してくれたりと、支援の側に回ってくれる子も出てきました。自分たちが受けた善意を後輩たちに還元する、そんな大人に成長している彼らを嬉しく、誇らしく感じています。

奨学生(みちのく生)7期生の集い。

営業経験後、「みちのく未来基金」へ参画。これまでとはまったく違う仕事内容や、異なる会社のメンバーと働くことに戸惑いながらも、学生(みちのく生)が夢や目標をかなえるサポートができるよう日々奮闘中。

基金の存在を知ってもらうための活動を拡大中

現在、基金に登録している子どもの数は約1,300名で、震災遺児孤児はそれを上回る1,778人と言われています※。基金では県や他団体と協力の上、対象者の調査を行っていますが、震災で東北を離れたり情報が入らなかったりといったことが原因で、基金の存在を知らないまま進学をあきらめてしまう子がいる可能性があります。

震災から年数が経ったいま、こうした子どもたちを置き去りにすることのないよう、周知活動は大きな課題のひとつとなっています。小・中学生のうちから将来進学できるとわかっていれば、高校の選択や勉強への取り組み方も変わってくるはず。子どもたちの将来の選択の幅を少しでも広げられるよう、今後も学校や保護者に積極的に働きかけていきます。

入学当初は不安な様子だった子どもたちが、時に悩みながらも目標に向かって努力し、想いをかなえた瞬間に立ち会ったとき、いつも感動で胸が震えます。これからも子供たちの声に耳を傾けながら、さらなる活動拡大に努めていきたいと思っています。

※ 2015年10月7日 復興庁調べ(「震災で親を亡くした子どもへの支援の状況について」より)