体の冷えを今すぐ止めたい!すぐできる冷え対策6つ

「厚着をしても手足の指先はなかなか温まらない…」こんなふうに、冬だけでなく春や夏でも体の冷えに悩まされている方はいるのではないでしょうか。そもそもなぜ、体は冷えるのでしょうか。冬以外でも冷えを感じることがあることから、気温だけが原因とは言い切れないようです。自分に合った冷え対策をするためにも、まずはあなたの冷えの原因がどこにあるのか、それを知ることから始めましょう。

そこで、この記事では体が冷える主な原因と、オススメの冷え対策6つをご紹介します。

冷えのサインをチェックしてみよう

以下のチェックシートで、体の冷え具合を確認しましょう。

□目の下にクマがある

□唇が紫っぽい色をしている

□歯ぐきの色が悪い

□生理不順

□顔色が悪い

□肩こり・首こりがひどい

□朝、起きられない

□下腹部が冷たい

□手足が冷える

□むくみやすい

□胃腸が弱い

□手のひらが赤い

チェックが多いほど体が冷えている可能性があります。この機会に、日々の生活で冷えの対策をしましょう。

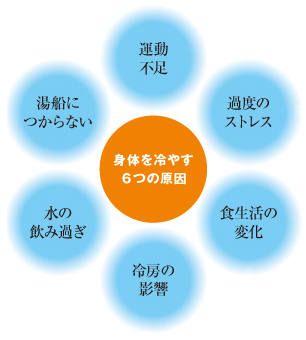

冷えの原因となる6つの生活習慣

- ・体が冷えると簡単な作業をすることもおっくうになる

- ・冷たい手足が気になって寝付けない

こんなふうに、日常生活のいろいろな場面で影響を与えることがある、体の冷え。この悩みは女性だけではなく、男性も感じていることがあります。ここでは、知らぬ間にやっている主な冷えの原因となる6つの生活習慣を解説します。

1. 運動不足

日ごろから体を動かしていないなら、筋肉量が少ないことが冷えの原因かもしれません。人の体温の40%は筋肉から作られているため、運動不足による筋肉の衰えは、そのまま体温低下に直結してしまいます。

2. 湯船に浸からない

毎日湯舟に浸からず、シャワーのみで体を洗って済ましていると、体の芯が冷えたままになります。

3. 水の飲みすぎ

水分には体を冷やす働きがあるため、余分に大量の水を摂取すると体が水分を溜め込み体が冷える原因に。

4. 冷房

ヒトの体は夏には基礎代謝を落とし、熱を作り出しにくい構造になっています。夏に冷房の冷たい風で体を冷やしすぎると、体の熱を作る機能が低下し、体の冷えにつながります。

5. 食生活

冷たい食べ物や飲み物を摂りすぎたり、体を温める塩分を含んだ食べ物の摂取が不足することで体が冷えやすくなります。

6. 過度のストレス

人は強いストレスがかかると、緊張ホルモンのアドレナリンやノルアドレナリンを多く分泌します。緊張ホルモンは血管を収縮させてしまう働きがあるので、全身に血が巡らなくなり、結果として体温低下を招いてしまいます。

冷え対策1. トレーニングで熱を生む筋肉を作る

運動不足の方は、筋肉量を増やすトレーニングがおすすめです。この項では、冷え対策に効果的なトレーニング方法を2つ紹介します。

下半身を鍛えるスクワット

下半身を鍛えるトレーニングといえばスクワットが定番です。スクワットは冷え対策においても有効なので、日々の生活にうまく取り入れましょう。効果的なスクワットの手順は以下のとおりです。

Step.1

両足を肩幅程度に開いて立つ。両手を頭の後ろで組む。

Step.2

状態を起こしたまま、ゆっくりとしゃがむ。息を吸いながら行う。その際、胸は前、お尻は後ろに突き出す。

Step.3

息を吐きながら、ゆっくりと立ち上がる。ここまでの動作を10回繰り返したら、十数秒~1分間の休憩。その後、次のセットを開始する。

トレーニング量の目安ですが、まずは上記Step1~3を1セットとして30回行うことからスタートしてみてください。慣れてきたら徐々に回数を増やしていきましょう。

アイソメトリック運動

ひとつの姿勢を数秒間キープするアイソメトリック運動も、冷え対策におすすめのトレーニングです。動的なトレーニングと比べると、筋肉痛になりにくく関節への負担が少ない運動です。以下に8種のエクササイズを紹介します。それぞれ60%程度の力で約7秒キープするのが基本です。

Exercise.1

腕の前で手をカギ型に組み、肘を外側に引っ張る。腕、胸、背中、お腹を意識する。

Exercise.2

頭の後ろで手をカギ型に組み、肘を外側に引っ張る。背筋、腹筋を意識して引き締める。

Exercise.3

胸の前で手のひらを合わせ、内側へ押し合う。バストアップにも効果あり。

Exercise.4

頭の後ろで両手を組み、お腹に力を入れる。腹筋を強化してウエストを引き締める効果あり。

Exercise.5

頭の後ろで両手を組み、両方の足に力を入れる。その際は、足全体に意識を向ける。

Exercise.6

頭の後ろで両手を組み、軽く腰を落とす。両足に力を入れながら腰はまっすぐに落とす。

Exercise.7

つま先立ちのまま、お腹とお尻に力を入れて、その姿勢をキープする。お腹、お尻、ふくらはぎを引き締める。

Exercise.8

イスなどに座り、両腕で足を抱えて内側へ引き寄せる。逆に足は前に出すようにする。お腹、太もも、ふくらはぎを意識する。

上記8種のエクササイズを1セットとして、1日2~3セット行いましょう。

冷え対策2. お風呂ではゆっくり湯船につかる

一人暮らしの方や忙しい方は、毎日のお風呂をシャワーのみで済ませていませんか。入浴は、最も簡単で効果的な冷え対策です。ゆっくりと湯船につかって全身を温めることをオススメします。

「体温+4度」を目安に、心地よいと感じる温度で入浴することが基本です。湯船にゆっくりつかることで、「代謝アップ」「老廃物の排出促進」「リラックス効果」なども期待できるでしょう。

また、半身浴や薬湯も冷え対策に効果的です。半身浴はぬるめのお湯にみぞおちから下をつける入浴法です。通常の入浴と比べると心臓への負担が少ないので、よりゆっくりと湯船につかることができるでしょう。

薬湯は、ゆずや生姜など血行促進効果のあるものを湯船にうかべます。基本の入浴にプラスすることで、さらなる温め効果を期待できます。

さらに、入浴後は血行が良くなっているのでセルフマッサージがオススメです。爪もみ・指マッサージといった簡単なことでも、お風呂上りに5分やるだけで毛細血管を強くすることができます。冷え対策の効果がさらにアップするでしょう。

冷え対策3. 体の熱が逃げやすい部分を冷やさない

体が冷えないよう対策するには、まず、できる限り体の熱を逃がさないことが大切。首・手首・足首の「三首」、腹・腰・太ももなどは、皮膚表面に太い血管が通っており、体の熱が逃げやすい部分です。

- ・靴下

- ・タイツ

- ・腹巻

- ・マフラー

- ・ストール

- ・ベスト

- ・カイロ など

防寒グッズを活用して積極的に寒さを防ぐだけでなく、温めましょう。特に太い血管のある首は、温めると全身を温めやすいと考えられているので、オススメです。

冷え対策4. 夏の冷房に注意する

夏にも冷え対策は必要でしょう。冷房がよく効いた室内にいると自律神経の働きが乱れて体温調節がうまくできず、体が冷えやすいと考えられるからです。まずは、エアコンを標準的な温度(25~28度)に設定しましょう。それでも寒いと感じる場合は、寒く感じない温度に調整してみてください。室外・室内の行き来が多いなら、温度差で体に負担をかけないよう、エアコンは外気温よりも3~4度程度低い設定温度にすることをオススメします。

また、体に直接冷気が当たらないようにすることも大切です。オフィス内など、自分で自由に冷房の温度設定や風向きを調節できないときは、ひざ掛け・ショール・腹巻などを使って体を冷えから守りましょう。また、体の内側から冷やさないために、冷たい食べ物・飲み物を摂取しすぎないよう注意が必要です。

冷え対策5. 体を温める食生活を意識する

体を温め、血行を良くする食べ物を中心とした食生活にすることで、冷えが改善するかもしれません。温め効果のある食べ物は「陽性食品」と呼ばれており、その逆に冷え効果のある食べ物は「陰性食品」といいます。食事の時に意識して取り入れてみてください。

代表的な陽性食品と陰性食品は以下のとおりです。

陽性食品

- ・チーズ

- ・ごぼう

- ・りんご

- ・日本蕎麦

- ・紅茶

- ・ひじき

- ・紅鮭

- ・赤身の肉

- ・卵

- ・小豆 など

陰性食品

- ・牛乳

- ・バナナ

- ・きゅうり

- ・コーヒー

- ・パン など

陽性食品の多くは寒い土地で育った作物です。冷え対策を行う際は、毎日の食事に陽性食品を積極的に取り入れると良いでしょう。逆に暖かい土地で育った陰性食品は熱を下げる作用があるので、食べ過ぎないよう摂り方を工夫してみてください。

冷え対策6. ストレスは避ける・しっかり寝る

自律神経はストレスで乱れることがあるといわれているので、なるべくこまめに解消して、溜め込まないことが大切。あなたなりのストレス解消法を見つけ、気分転換を心掛けましょう。また、睡眠不足は内臓機能を低下させるので、内臓冷えの原因となるといわれています。寝る前には入浴でしっかりと体を温め、冷えないうちに布団へ入りましょう。寝る前はスマホなどを見ないことも睡眠不足を防ぐコツです。

まとめ

体が冷える原因は、外気温やエアコンの風など直接的な寒さだけとは限りません。血行が悪くなる服装や食習慣に加えて筋肉量の不足など、普段の生活スタイルが体の冷えにつながっているかもしれないからです。まずはあなた自身の冷えの原因はどこにあるのか、この記事で挙げた内容からチェックしてみましょう。原因と考えられるものが分かったら、しっかりと日常生活の中で対策することが大切です。ぜひ生活に取り入れて、続けていくことをオススメします。