花粉症は2月がピーク!?ポイントは「早めの花粉症対策」

毎年やってくる花粉シーズン。「くしゃみ、鼻水、涙目は毎年恒例」、「症状が始まるとなかなか止まらず、気分も憂鬱に…」という方も多いのではないでしょうか。花粉症はなってからじゃ遅い!なる前にしっかり予防! これが花粉対策のポイント。快適な春をもっと楽しく過ごすための花粉症対策をご紹介します。

そもそもどうして花粉症は起こる?まずはメカニズムを知ろう!

①花粉が体内に入る

②花粉に反応して、抗体が肥満細胞に付着する

③花粉が抗体と結合し、ヒスタミンなどの化学物質を分泌する

④目のかゆみ、くしゃみや鼻水などの症状が現れる

POINT!

花粉症にならないためにも、症状が出始める前に予防すること。そして、

花粉が体内に入らないように心がけることが必要です。

ここでクイズ! 日本人の何人に1人が花粉症でしょうか?

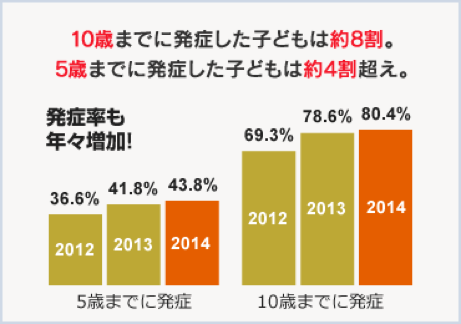

正解は約4人に1人。一度症状が出るとなかなか治りにくい花粉症は、年々増加していくばかり。今や「国民病」と言っても過言ではありません。なんと近年、花粉症は低年齢化傾向にあり、16歳までの子を持つ父母の約3割強が「子どもの花粉症」を実感しています。

※2012年データ:2012年12月実施。0~16歳の子どもをもつ父母2,587人及びその子ども4,371人へのアンケート調査結果。2013年データ:2013年11月~12月実施。0~16歳の子どもをもつ父母2,082人及びその子ども3,475人へのアンケート調査結果。2014年データ:2014年12月実施。0~16歳の子どもをもつ父母1,522人及びその子ども2,452人へのアンケート調査結果(ロート製薬調べ)

花粉アレルギーが出てからじゃ遅い!シーズン前から始めたい花粉症対策6選

治療法はあっても病気そのものを治すのではなく、あくまで症状を和らげるメディカルケア(薬物療法)なので、接触を避けるための工夫を並行して行うことで症状の発現予防に効果があります。症状が主に現れる鼻と目を花粉から守ることが大切です。

〜屋外篇〜

①マスクや眼鏡を着けて、花粉と接触しない

対策の基本は、まずはなんと言っても花粉との接触をできる限り避けること。目や鼻がアレルギーの原因となる花粉に触れなければアレルギー症状は起きません。

②首筋や腕、足などの肌の露出を避ける

花粉がつくのを防ぐために、皮膚をむき出しにしないこと。また、髪にも花粉は付着し、髪から落ちた花粉が目や鼻に入るため、帽子も着用するといいでしょう。

③花粉が付きにくい服装を心がけて

毛織物の衣類には花粉が付きやすいため、花粉が付きにくいナイロンやポリエステル製のスベスベした素材の服を着ることも効果的です。

〜屋内篇〜

④花粉を家に持ち込まない

大量に舞う花粉が体や衣類に付着することは避けられません。家に入る前に衣類に付着した花粉を払い落とすだけでも予防効果があります。

⑤帰宅後はすぐにうがい、洗面、入浴を

花粉を100%シャットアウトすることは難しく、マスクの隙間から入ってきたり、顔にも少なからず付着してしまっています。帰宅後のうがいや洗面・入浴で入念に予防を。

⑥洗濯物は払って取り入れる

外に干した洗濯物にも花粉は付着しています。花粉シーズンは室内で干すか、もしくは取り込む時にしっかりと花粉を払って落とすことがポイントです。

それでも症状が出始めたら…早めの対策を!

花粉症対策の目薬・鼻炎薬はアルガード

・アルガードシリーズについて詳しく知りたい方はこちら

早めの対策で憂鬱な季節をもっと楽しく♪

花粉症対策は春になってからでは遅く、スギ花粉は2月から4月頃にかけて飛散します。また、4月から5月頃はヒノキ、6月から8月頃はイネ科、8月から10月頃はブタクサなど日本中のほとんどの場所で花粉が飛んでいます。

花粉症のリスクを減らすためには、花粉を体内に入れないこと、そして早めの対策を行うことが大事です。

春が近づくに連れて気温も少しずつ高まり、ポカポカ陽気に。そんな時は花粉を気にせず外へ出かけたくなりますよね。日常的に花粉対策を意識して、これまで憂鬱だった花粉シーズンをもっと楽に、もっと快適に過ごしましょう!

・関連記事:花粉が肌トラブルの原因に?花粉症でない人も知っておくべき対策