加齢以外にも原因が!?今から始める白内障の予防対策

代表的な眼病の一つである白内障。60歳代で約70%、80歳代では100%の人がかかると言われるほど身近な病気です。発症するのはシニア世代が多いとはいえ、早い人は40歳代から始まることも。症状が出ているのに「まだそんな年齢じゃないから」と見過ごしてしまうと、気づいた時には進行していた、なんて事態になりかねません。そうなると視力が低下し、失明につながる場合も。実は、白内障は世界の失明原因の第1位で、その割合は失明原因全体の51%※1に及ぶという報告もあります。手術で治療することができますが、早期なら進行を遅らせることもできるので、早く気づいて対処することが大切。そこで今回は、早く正しく対処するために知っておきたい白内障の症状と対策をご紹介します。

※1 Gobal data on visual impairment 2010

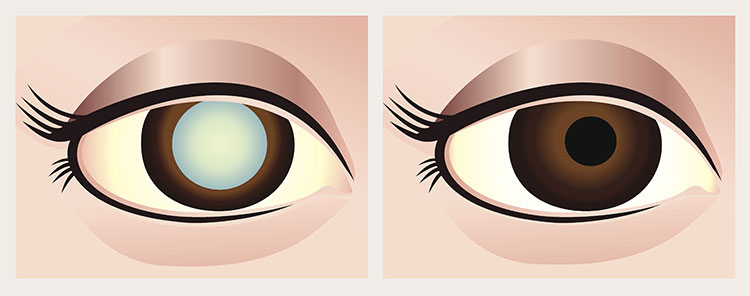

白内障ってどんな病気?

目はよくカメラに例えられますが、白内障は、カメラのレンズに当たる目の“水晶体”が白く濁る病気です。その発症率は年齢を重ねるほど高くなり、程度の差はあるものの80歳代では、ほとんどの人が発症していると言われています。

一度濁った水晶体を透明に戻すことはできませんが、初期の段階なら点眼薬で進行を遅らせることができます。ただし、進行すると視力が低下し、眼鏡でも矯正できなくなって日常生活に支障が出るので、手術を受けるのが一般的です。

実は白内障の手術は、日本の外科手術の中で最も多いそうで、その件数は年間約160万件。近年は、大病院や総合病院だけではなく街の眼科でも手術が受けられ、多くの場合、30分程度で終了するというほど技術が進歩しているので、日本では白内障によって失明する人は非常に少なくなっています。ところが、世界全体では依然として白内障は失明原因の第1位。特にアジアやアフリカなどの途上国では、眼科医が少ないことにくわえ、貧困などの理由で治療できずに放置して、失明に至るケースがとても多いのです。

濁る場所によって、症状はさまざま

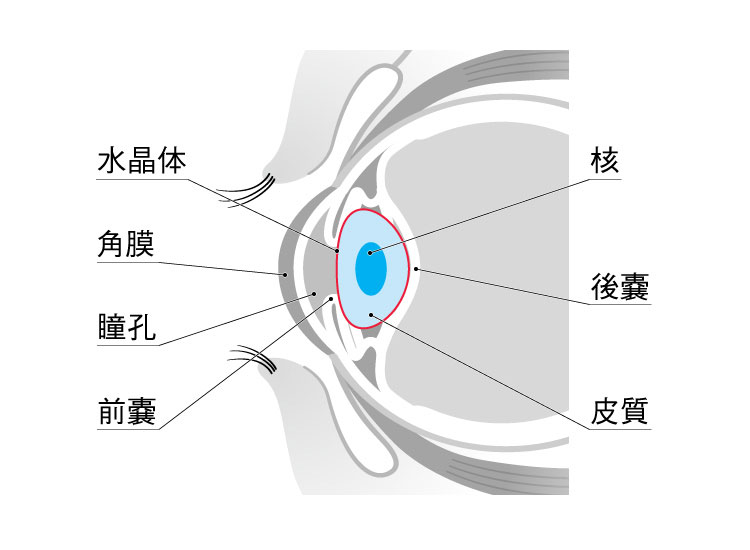

白内障は水晶体が白く濁る病気ですが、いきなり水晶体全体が真っ白になるわけではありません。水晶体の中のどの場所が濁るかによって分類され、その場所によって症状や見え方もさまざまに異なります。

●核が濁る場合

「核白内障」と呼ばれる水晶体の核という中心部分が濁るタイプは、濁りが黄色く、さらにその部分が硬くなるのが特徴。視界が黄色くくすんで見えるので、薄暗い場所でものが見えづらくなるほか、核が硬くなることで光の屈折率が変わり、ものが二重に見えたり、短期間で近視が進むこともあります。

●皮質が濁る場合

核の周りの皮質が濁る「皮質白内障」は、初期には自覚症状が現れにくいため、発見が遅れがちです。濁りが皮質の外側にあるうちは見え方に影響が少ないのですが、内側にまで広がると、白い濁りによって光が通りにくくなるので、明るい場所が見えにくく、かすみや眩しさを感じるようになります。

●嚢(ふくろ)の後ろが濁る場合

皮質を覆っている膜のような嚢(ふくろ)の後ろ側が濁る「後嚢下白内障」は、発症する割合は少ないものの、進行が速いので注意が必要です。初期のうちから、明るい場所でも、遠くも近くも見えづらいという症状が現れます。

白内障のセルフチェック

白内障は濁る場所によって症状がさまざまに異なるため、すぐには白内障と気づかない場合も。だからこそ、見えづらさを感じたら眼科で検査を受けるのをオススメします。ただし、早期であったり緩やかに進行している場合は自覚しにくいこともあるので、下記のテストで時々セルフチェックしてみましょう。

次の項目で、当てはまるものはいくつありますか?

【白内障自己診断テスト】(日本白内障学会HPより引用)

- □ 目が見にくく、不自由を感じる

- □ 片目ずつで見ると、左右で見え方の差が大きい

- □ 明るい場所や日差しの強い場所にいると、とてもまぶしく感じる

- □ 目がかすんで疲れやすい(霧がかかったように見える)

- □ 視界が薄暗く感じる

- □ 片目で見た時に、モノが二重・三重に見える

- □ 近くのモノが見えやすくなった(老眼鏡が不要になった)

- □ 眼鏡を替えても見にくい(眼鏡を作ることができなかった)

- □ 自動車の免許更新ができなかった(免許所有者のみ)

- □ 見え方に異常はあるが、目の傷みや充血はない

- □ 年齢が50歳以上である

ここで挙げられている項目が2~3つ以上当てはまる場合は、白内障の可能性があります。白内障は進行すると、緑内障やほかの病気を発症することがあるので、定期的に眼科を受診することが大切です。

こんなに多い!?白内障の主な原因と種類

“白内障は老化現象”といわれることもあるように、加齢が最も多い原因です。そのほか、下記のような生活環境や習慣、かかっている病気などにも原因があると考えられています。

【白内障の主な原因】

| 糖尿病 |

糖尿病にかかると、発症リスクは約5倍 |

| 赤外線 |

ガラス職人など、赤外線を長期間浴び続ける職業の人は白内障が多い |

| 紫外線 |

紫外線の量が多い赤道付近の地域では、白内障の有病率が高い |

| ステロイド薬 |

内服や吸入などでステロイドを多く使うほか、点眼薬の長期使用も発症リスクが上昇 |

| 放射線 |

放射線関連の作業を行う医療従事者は、白内障の発症リスクが高い |

| 遺伝 |

白内障を発生しやすい体質が遺伝する可能性はあるが、よく分かっていない |

| 喫煙 |

1日20本以上タバコを吸う人の発症リスクは2~3倍 |

| その他 |

ケガやぶどう膜炎などの目の病気、アトピー性皮膚炎などが原因になることも |

また、白内障は大きく分けて、生まれつき水晶体が濁っている「先天性白内障」と、なんらかの原因によって発症する「後天性白内障」に分類されます。さらに後天性白内障は、上で紹介した原因ごとに細かく分類されます。

| 先天性白内障 |

生まれつき水晶体が濁っている白内障。遺伝や、胎児期に風疹ウイルスに感染することで起こると考えられている |

| 後天性白内障 |

・加齢白内障 |

最も多い白内障。加齢によって水晶体のたんぱく質が変性することが原因 |

| ・糖尿病白内障 |

糖尿病に合併して発症する白内障。皮質や後嚢の濁りが多くみられる |

・アトピー性

白内障 |

アトピー性皮膚炎に合併して発症する白内障。かゆくて目をこすることが関係しているとも言われる。前嚢や後嚢付近が濁り、比較的早く水晶体全体が濁ってしまうことも |

| ・外傷性白内障 |

目に何かが当たったり、けがをした際の刺激や衝撃で、水晶体に傷がつくことで発症する |

| ・その他 |

ぶどう膜炎や他の目の病気などに併発する白内障。薬剤の影響で発症する場合も |

今から始めたい白内障の予防対策

ご説明したように、白内障の最大の原因は加齢なので完全に予防することはできませんが、発症の要因となる原因を避けることで進行を遅らせることは可能です。以下の対策を心がけ、白内障の原因になりうることを少しでも減らしていきましょう。

<白内障の予防対策>

1.禁煙

タバコは体内の活性酸素を増やすので、禁煙して酸化ストレスを軽減する。

2.糖尿病予防

白内障の発症リスクが上がる糖尿病を予防する。また、糖尿病の人は血糖値を低く抑える。

3.抗酸化力UP

体内の抗酸化力を高めるために、抗酸化効果のあるビタミンを野菜や果物からしっかり摂る。または、サプリメントなどで、マルチビタミンやルテインを摂取する。

4.紫外線防御

目を紫外線から守るために、つばの長い帽子やUVカットレンズのサングラスを普段から使用する。

目の外傷予防

目の打撲やケガから発症することもあるようなので、強い衝撃を与えないように注意。

加齢とともに発症リスクが高まり、80歳代を過ぎれば誰もがなりうる白内障。技術が進歩し、安全に手術が受けられる日本では失明するケースは少ないとはいえ、見ることに支障をきたすと、生活のクオリティーが大きく下がることにもなりかねません。いつまでも自分の目で快適に過ごすために、目の健康を意識することが必要です。見えづらさを感じたら早めに眼科を受診するのはもちろん、ご紹介した予防対策を心がけるなど、毎日の生活に取り入れられることから始めてみましょう。

世界から白内障による失明を減らすために

ロート製薬の白内障への取り組み

経済的理由で治療が受けられず失明し、それが理由で職を失い、さらに貧困へ。途上国ではそんなQOL(クオリティ オブ ライフ)を低下させる悪循環が起こっています。「このような状況を何とか改善したい! 」という想いからロート製薬はアジア各国で【見ること】へのサポートとして、無料眼科検診や白内障治療用の眼内レンズの無償提供などを積極的に行っています。

中でも白内障による失明率が特に高いミャンマーでは、機器の提供はもちろん、繊細な技術が必要な白内障の手術を現地の医師ができるように、技術移転を大きな目的とした『白内障診療プロジェクト』が2015年にスタートしました。また、持続可能な支援へ向けて、【ソーシャルパートナー】として、売り上げの一部を途上国の白内障治療などに寄付する活動も行っています。

・出典元:太陽笑顔fufufu

<関連記事>

・太陽笑顔「fufufu」記事一覧