たかが近視と侮るなかれ!最新研究でわかった近視の驚きの現実

今までは、近視と言われても「メガネやコンタクトレンズで視力を矯正すれば問題ないか」なんて、軽く考えられていましたが、近年、研究が進むにつれて様々な事実がわかってきました。実は、“風邪は万病の元”と言われるように、近視も万病の元だというのです。また、近視は子どもの頃に発症し、大人になると進行が落ち着くものと思われていたのですが、最近では、成長しても進行が止まらなかったり、大人になってから発症したりするケースが増えていることも問題となっています。どうして近視になってしまうのか、どうすれば防げるのか、今回は“近視”についてわかってきた最新情報をご紹介します。

近視が進むと、失明リスクも高まる!

昔からメガネに馴染み深い日本では、近視は特に珍しいことではなく、深刻な問題とは考えられてきませんでした。しかし近年研究が進むにつれて、近視が進行すると、日本人の失明原因1位でもある緑内障や網膜剥離などのリスクが高まるなど、様々な目の疾患につながることがわかってきたのです。

そんな驚きの事実が見えてきた一方、現在、世界規模で近視が急増しているのも、悩ましい問題です。

“近視大国”ともいうべき日本では、2010年時点で近視の人数は約6198万人※1。実に日本人の約半数が近視ということになりますが、これは日本に限ったことではありません。増加率が著しい東アジアをはじめ、世界中で近視は急増していて、ある研究所の予測※1では、2050年には世界人口の約半数に当たる約48億人が近視になるとも言われています。こうなると、もはや他人事ではいられませんね。

※1 Holden et al,Ophthalmology.2016(fufufu Vol.30のP5より)

遠視・正視・近視はピントが合う位置次第

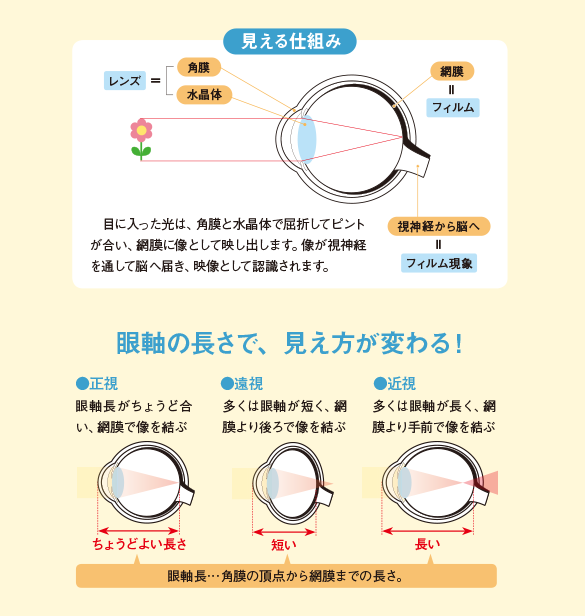

どうしてそんなに近視が増えているのでしょうか?それを知るために、まずは“近視”とはどういう状態なのか、“見る仕組み”からご説明しましょう。

私たちが何かものを見る時、その形や色は光の情報として目の中に入ります。目と構造がよく似ているフィルムカメラに例えると、レンズに当たる角膜と水晶体でその光が屈折し、屈折した光がフィルムにあたる網膜で集まる―――つまりピントが合うと、はっきりとものの画像が映し出されるという仕組みです。

この時、ピントが合う位置が重要で、ちょうど網膜で合うのが正視(正常)。網膜より手前でピントが合ってしまい、ピントの先にある網膜に映る画像がぼやけてしまうのが近視。逆に、網膜よりも後ろでしかピントが合わせられず、網膜上はまだぼやけているのが遠視です。

(fufufu Vol.30のP6より)

近視のように網膜の手前で像が結ばれる原因は2つあると考えられていて、1つは本来、網膜上に合うようにピントを調節するべき水晶体が上手く働かないこと。もう1つが眼球の長さによるものです。角膜の頂点から網膜までの長さ(=眼軸長)が短いと遠視の状態、長すぎるのが近視の状態で、近年増加している子どもの近視のほとんどが、眼軸長によるものだと考えられています。

成長しすぎる眼球が近視を招く!?

ヒトは、眼軸長が短い遠視の状態で生まれ、成長して身長が伸びるように、眼軸長も少しずつ伸びて正視になるのですが、ちょうどいいところで止まらず眼軸長が伸び続けると、近視を発症してしまいます。

近視は子どもの頃に発症して、身体の成長が収まるにつれて近視の進行が落ち着くのが一般的でした。ところが最近では、大人になってからも近視が進む人が増えているという事象も発生。これは、成長が終わると止まるはずだった眼軸長が、大人になっても伸び続けているからだと考えられているのです。

遺伝やスマホより、近視発症のカギを握るのは“外遊び”

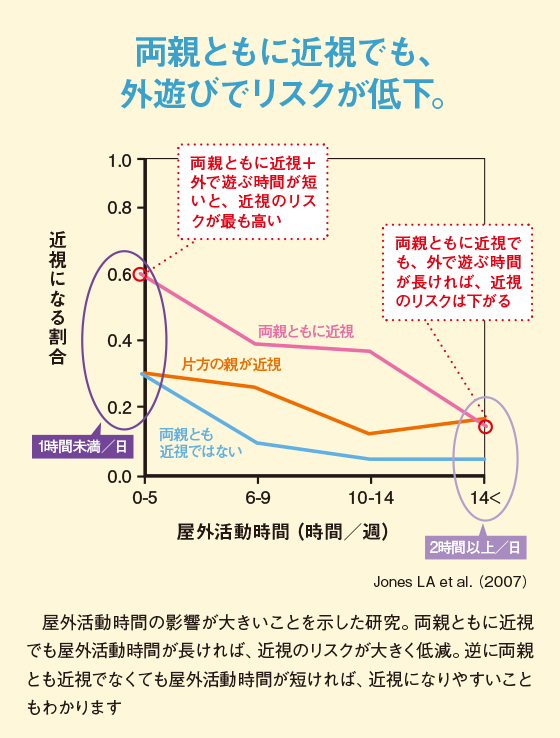

近視が発症する原因については様々に言われてきました。親が近視であればその子どもも近視になりやすいなど、遺伝が大きく関係することは確かですが、生活環境もおなじぐらい重要であることがわかっています。現在の私たちの生活環境を大きく変えたパソコンやスマホの長時間使用が、近視発症の原因かと言われていますが、実は最近注目を集めているのは全く別のこと。

なんと、屋外で活動する時間が近視と関係しているというのです。

(fufufu Vol.30のP9より)

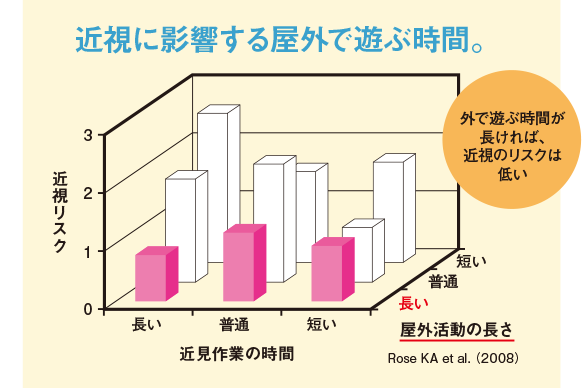

アメリカで発表された研究※2によると、外遊びの時間が長い子どもは、近視の発症率が低いということがわかりました。さらに、その後にオーストラリアで発表された研究※3によると、パソコンやスマホなど近くでものを見る作業が長くても、外遊びの時間が長ければ、近視のリスクは低いことが判明。

2つの事実を合わせると、“外遊び”がカギを握っていると考えられるのです。

※2 Jones L.A et al.(2007)

※3 Rose K.A et al.(2008)

(fufufu Vol.30のP8より)

今までの常識は間違い?知っておきたい近視の新知識

ここまで、最新研究によってわかってきた近視の新情報をお伝えしてきましたが、常識だと思ってきたことが少し違って見えてきたのでは?そんな「あれ?」という疑問をここで解決しましょう。

Q.メガネやコンタクトレンズを使うと近視が進行するって本当?

本当は見えづらいのに、メガネやコンタクトレンズを使ってしまうと、さらに視力が落ちるからと我慢したり、目を甘やかさないために、あえて使わず過ごしたり……。都市伝説のようによく聞く話ですが、目のためにはオススメできません。見えづらいものを頑張って見続けていると、目の疲れが蓄積し、視力に影響を及ぼすことも考えられます。自分の目の状態や使用環境に合ったメガネやコンタクトレンズを選び、適切な度数に矯正して、目に余計な負担をかけないようにしましょう。

Q.姿勢や部屋の明るさなどは近視に関係しないの?

最近の研究によると、頭を傾けて片目だけ近づけてものを見たり、寝ながら見たりすると、眼軸長が伸びやすいことがわかってきました、さらに、暗い部屋で育ったヒヨコは、眼軸長が伸びたという実験データも。やはり、昔から言われる“読書は明るい場所で、よい姿勢で”は正しい近視予防法のようです。また、パソコンやスマホが目に負担を与えることも間違いではなく、近くを見る作業が長時間続かないよう、目を休ませることが大切です。目の疲れは近視だけでなく、様々な目の症状と関連があると言われているので、不調のまま放置しないようにしてください。

Q.近視予防に効果的なサプリメントはないの?

最近、慶応義塾大学医学部とロート製薬の共同研究によって、近視予防につながるような新発見がありました。クチナシ由来の「クロセチン」という色素成分が、眼軸長の過剰な伸びなどを抑える効果が確認されたのです。この結果から、現在クロセチンによって近視の進行を抑える製品が開発できるよう、研究が続いています。

忙しい大人はもちろん、子どもたちでさえ公園で走り回るよりもゲーム機で遊ぶ機会が増えて、インドア派になりがちな現代。屋外で過ごすことが少なくなってきた生活スタイルが、近視の増加につながっていることには驚きです。帽子や日やけ止めで紫外線対策はしっかり取りつつ、太陽光を直視しないよう気を付けながら、屋外へ出る機会を増やしていきましょう!

・出典元:太陽笑顔fufufu

<関連記事>

・太陽笑顔「fufufu」記事一覧